martes, abril 30, 2019

jueves, abril 25, 2019

Kandinsky

Luis me manda esta foto de Kandinsky en la playa de Hendaya. Tras él, inconfundible, se recorta el cabo de Higuer. Parece el nadador del que hablo en mi Diario de Hendaya, con camiseta de tirantes y slip, el que nadaba dede el espigón hasta las dos gemelas. La arquitecta López de Guereñu ha investigado el viaje de Kandinsky junto a Paul Klee, en 1929, a Pamplona y su paso por Biarritz. Quedan postales y rastros de aquel viaje, en que Kandinsky estaba de vacaciones y Klee no dejó de pintar un solo día. Esa debe ser una gran diferencia. El delicado Klee, con su cientos de cuadros, el que pintó ese Ángel de la Historia que huye despavorido, como si el tiempo no nos llevara a ningun buen sitio. Ese año 1929, me dice Luis, ambos K debieron coincidir en Hendaya con Unamuno. Puede que se miraran al cruzarse. Las magníficas fotos de aquellos años que me voy encontrando casi por casualidad: la del Pen Club de Paris, en que Unamuno aparece en un banquete multitudinario, de etiqueta, con Joyce (con ese ojo tapado de pirata), la de Churchill saludando al bajar a la playa, y ésta tomada por Paul Klee, a la que podría darse la vuelta,como a un cuadro de Kandinsky y sería otra. Podría escibirse una novela con todo ello, si no estuvierámos ya hartos de novelas. Por esos años Djuna Barness entrevistó a Joyce en Paris. Dice que lo encontró flaco y muy cansado. Era el cansancio de un hombre, según ella, que voluntariamente se ha sometido a la creación desmedida. También Rosa Chacel era muy joyceana. Durante mucho tiempo he llevado un cuento suyo muy breve, Balaam, como reserva, en el bolsillo de la mochila cuando bajaba a la playa, hasta que al final lo he leido y me ha encantado. Pasar página.

martes, abril 23, 2019

Historia mínima

Lo vi en un rincón sentado en su banqueta: un tipo acostumbrado a la calle que ya no era joven, cargado de hombros, un zurdo enredado en su guitarra, la atención y la cejilla puestas y me puse a escucharle pues tocaba muy bien, se lanzaba a un aire rápido con algo de andino que le volvía la mirada triste, y le ponía en la boca un gesto de añoranza o de faltarle los dientes y su cabeza torcida miraba hacia arriba, hacia los dedos que subían y bajaban por los trastes, mientras la música parecía no acabar. El sol se había ocultado ya tras el edificio Aurora, de pretensiones neoyorkinas, llegaba el fresco y la gente pasaba junto al guitarrista sin detenerse, ajena a la música premiosa, repetitiva, casi húmeda, como si el músico estuviera escurriendo la guitarra y el sonido chorrease -llorar sería decir demasiado-, hasta que de pronto, cuando menos lo esperaba, terminó, y entonces yo aproveché para preguntarle que estaba tocando, si era argentino, o chileno, o de dónde. Él negó con la cabeza y comenzó a reír como si le hiciera gracia mi pregunta de despistado: “es un pasillo, un pasillo colombiano”, dijo y comenzó a tocar de nuevo una música que tenía algo de vals y de milonga, y yo me acordé entonces de una película argentina, “Historias mínimas”, que transcurre en la Pampa, donde un viejo va en busca de un perro que se le ha escapado que se llama “Malacara”. La película explica que el perro tenía sus razones para irse, como el viejo temía. Eso le hace seguir tras él. Buscando a “Malacara” el viejo llega a un galpón en medio de la nada donde pasan la noche un grupo de trabajadores y allí los muchachos, todo hombres, matan el tiempo rasgueando la guitarra junto a la hoguera; toman, ríen, matean y cantan; se dejan llevar por los tristes aires de la tierra, evocan viejos amores, lamentan largas ausencias; así pasan el rato y se acompañan en la larga noche austral. Pero allí no está el perro. Así que el viejo tras dormir un poco sigue su camino. Todos vamos tras algo que no encontramos o que perdimos. Como este hombre tocando su pasillo entre la gente que pasa sin mirarlo.

miércoles, abril 17, 2019

martes, abril 09, 2019

jueves, marzo 21, 2019

Diario de Hendaya, ya en librerías

|

| Pedro Charro. "Diario de Hendaya." Editorial Ken |

DIARIO DE HENDAYA

Tras los pasos de Unamuno

En los largos días que Unamuno pasa en el exilio de Hendaya piensa en un libro que se titule “Los días de Hendaya”, que sería un ensayo de muchas cosas: “nada de política, sino poesía, descripciones, filosofía, religión y hasta mística” dice Unamuno, quien no escribirá el libro, aunque en Hendaya no pare de escribir. En la estela de este libro no escrito, el autor de estos otros días de Hendaya sigue los pasos de Unamuno y escribe un Diario que tiene algo de todo eso: modesta poesía, descripción, y hasta un poco de mística, además de autobiografía y hasta novela, no en vano para don Miguel eran lo mismo: palabras lanzadas a todos los vientos. Durante el ciclo de un año, entre dos Pascuas, el autor de este Diario ve los mismos paisajes de aquel exiliado, recorre los mismos caminos, mira al otro lado del Bidasoa, pisa la tierra y contempla el mar y a veces ve pasar una sombra y siente que el mundo se va a acabar, hasta que al final de estos días de Hendaya le alcanza una revelación.

Caídos

Todas las propuestas que se han hecho sobre los Caídos en realidad no saben muy bien qué hacer con este monumento, un petoste demasiado grande, quicio de un ensanche que se desparrama hacia el sur y lo rodean, lo amputan en sus arquerías por asearlo un poco, recelan de sus simetrías excesivas, añoran algo más impar, oblicuo, japonés, una pagoda y un cerezo; alguna propuesta incluso lo dilata, otras lo pierden en la extensión de un gran jardín, lo miran desde atrás, huyen de sus proporciones y su afán ostentoso, quieren abrirlo, airearlo, pero no se les ocurre qué meter: un museo, una oficina más, un memorial; todas están bien y mal al mismo tiempo, todas tienen algo de estación de tren de Canfranc y de San Francisco el Grande, en Madrid, lleno de polvo de siglos, todas chocan, en fin, con la molesta presencia de este recordatorio del pasado que pide a gritos una enmienda a la totalidad sin ser derribado, desde luego, pues la ciudad debe mantener sus capas sucesivas, las huellas del pasado, la textura de la historia, sino algo en la línea de lo que el historiador Santos Juliá dijo cuando estuvo por aquí, al rechazar que el Valle de los Caídos pudiera ser el memorial definitivo que la guerra civil necesita, pues no es posible que un símbolo de reconciliación entre españoles sea algo con tanta significación de parte, de tanta católica exaltación, y debiera consistir tan solo en un muro con los nombres, uno a uno, de todos los muertos de uno y otro bando, igualados por fin, como igualados están frente a la muerte, no vencedores ni vencidos; algo así puede que falte en este juego de soluciones: un muro de nombres sin sigla alguna, sin bando, pues ya hace años que el país superó todo esto, es pura historia que remolonean los chicos en los textos escolares; tan solo un muro de nombres sobre el que pasar el dedo al pronunciarlos: nombres sonoros y elocuentes de vidas que acabaron antes de tiempo, y tal vez las palabras que pronunció Azaña en su último discurso -las que recordó Juliá- como epitafio: paz, piedad y perdón.

domingo, marzo 03, 2019

El Ejido

Fui hasta El Ejido, en Almería, porque es difícil ir a un sitio más lejos, y allí encontré un resumen del mundo en miniatura, donde basta cruzar una calle para que todo cambie y se vaya del todo a nada, de Europa a África, del zoco a Mango, del blanco al negro, y si el mundo futuro dicen que va ser una mezcla de razas, un lugar mestizo, de culturas superpuestas, un lugar desigual y prodigioso al mismo tiempo, aquí es como si ya hubiera empezado. El Ejido es un laboratorio donde hay por lo menos noventa nacionalidades y trabajo para todo el mundo, pues esto es un milagro que empezó hace tiempo, cuando campesinos pobres bajaron de las Alpujarras y comenzaron a cubrir las viñas y los campos para crear pequeños vergeles gracias al agua subterránea de Sierra Nevada, hasta hoy, que dicen que desde el aire, a vista de un satélite, lo primero que destaca en la península Ibérica es una gran mancha blanca brillando al sur, junto al mar; esa mancha que cubre el poniente almeriense y que son los plásticos bajo los que se cultivan pepinos, tomates, pimientos, berenjenas y demás primicias que llegarán a todos los rincones de Europa. Hoy en estos campos apenas trabajan españoles, y dentro de estos invernaderos que parecen el jardín del edén, donde un pepino da el estirón en cuando te das la vuelta, hay muchachos que van tras un sueño imposible con el que han cruzado el mar, pero de momento tienen que doblar el lomo antes de seguir hacia arriba, hacia tierras más frías, donde piensan que todo es distinto; muchachos de Marruecos, de Mali, de Guinea, de cualquier parte, venidos con el empeño y el dinero de la familia a quien no pueden defraudar, gastando lo mínimo para mandar algo a casa, en busca de papeles para esquivar una ley que les condena al limbo, haciendo el trabajo que no quiere nadie, tampoco los hijos de aquellos de la Alpujarra que salieron poco a poco p´alante, tampoco fue un camino de rosas, y que ahora se miran en el espejo de los recién llegados con una mezcla de temor y de nostalgia.

sábado, febrero 09, 2019

Mexico

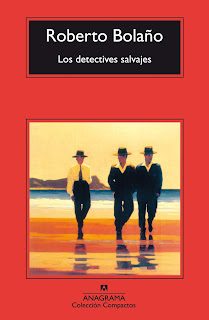

Durante los últimos años, leo en la prensa, han desparecido más de 150 personas en el metro de México DF. El articulista lo compara con el triángulo de las Bermudas, donde un extraño fenómeno hacía desaparecer barcos enteros. Ciudad de México es un lugar inabarcable, donde los taxistas no saben encontrar las calles, pues hay barrios enteros que ayer no estaban y muchas calles repiten el nombre de Juárez o de Madero, como si quisieran despistar. Hay lugares donde los taxis no se aventuran ni siquiera a la luz del día, que en DF es una luz lechosa, teñida de smog. Deambular por México es seguir la deriva de Ulises Lima y sus compañeros en los “Detectives salvajes” de Bolaño, las peleas de los real-visceralistas, la búsqueda de Cesárea Tinajero, el rastro de caras y voces que van y vienen, las conversaciones inacabables en la trama infinita de esta ciudad en la que la vista se pierde si se la ve desde el aire, y el hombre es una hormiga sin importancia. Desaparecer en el metro es una metáfora de esta ciudad que, como otras, ha desparecido a base de hacerse tan grande. No es extraño que por los difusos bordes de la urbe la gente se esfume. Lo del metro puede tratarse de secuestros, ha denunciado una mujer, aunque denunciar sirva de poco, o de muerte, o acaso los que creemos perdidos no hayan salido del metro y sigan por ahí, como en una película futurista, pues en el subsuelo es posible llevar una vida oscura pero digna, con música y comercio, al abrigo de la intemperie. Puede también que el tren se haya confundido entre el dédalo de vías y estaciones, y circule sin parar desde entonces, o mejor, que haya pasado a otra dimensión como en aquel cuento de Borges, no recuerdo el título, en que el convoy entraba en una banda de Moebius trazada por las vías -ese ocho tumbado, el infinito- de la que no es posible escapar, pues un tren no acabaría nunca de dar vueltas en ella; un fenómeno que lleva directamente a otro mundo, como ocurre a veces con aquello que nos alcanza de pronto: una música, un paisaje, unos ojos, allí donde uno entra y se pierde sin remedio.

miércoles, enero 16, 2019

Fukushima

Junto a Fukushima, donde seguía viviendo, ha muerto Takashi Sasaki, un hombre que se negó a evacuar su casa tras el desastre de aquel tsunami de 2011 que arrastró las barcos tierra adentro y devastó la ciudad y los pueblos costeros, dejando un paisaje de guerra nuclear. Sasaki vivía con su madre y su mujer en un pueblo que fue declarado zona devastada, pese a lo cual se negó a irse, alegando que, como lector de Unamuno, sabía distinguir entre biología y biografía, es decir, que frente a la pura conservación de la vida biológica, importa más la historia que construimos, los vínculos que creamos con las cosas y con los demás, sin los que no somos en realidad nada. Somos un recorrido, una circunstancia, unas huellas reconocibles. No se puede imponer la biología, podemos decir, a costa de la vida. "La biografía es a la biología", decía Unamuno, "lo que la geografía a la geología". Todo esto debió pensar Sasaki, o es lo que vio en el rostro de su madre anciana y de su mujer enferma, que no querían dejar su casa para ir a un refugio del que ya no podrían volver. Así que resistieron todas las presiones y toda la burocracia bienintencionada para hacerles marchar, y esto es lo que cuenta Sasaki en un diario que escribió titulado “Fukushima, vivir el desastre”, que relata los meses posteriores al tsunami, la vida precaria que se abrió paso tras aquella destrucción. Pese a la buena imagen que tenemos de Japón, Sasaki lo describe en su diario como un país donde lo colectivo se impone al individuo, donde un hombre no es nada frente a la masa, lo que nos hace pensar también en la inmensa y obediente China y en el impenetrable oriente. Sasaki fue un hispanista y un gran amante de Unamuno, al que había estudiado y traducido, pero su principal legado es su sencillo diario, o tal vez el gesto de no dejar su casa, pues a veces un gesto dice más que las palabras. Empeñados en alargar la biología aun a costa de la biografía, Sasaki nos muestra que es la textura y la intensidad de la vida lo importante y que basta con escribir un diario, un empeño oportuno a comienzo de año, para poder soportar incluso un tsunami.

domingo, enero 13, 2019

Tangram

Esta vez el camino de cada año nuevo estaba muy soleado, y después de pasar Eunate, cuando una corta subida nos dejó en las Nequeas, los campos resplandecían como si alguien hubiera subido la intensidad del color en una pantalla, y en el horizonte lejano se veía el Moncayo con apenas una pelusa de nieve, reverberando en la mañana soleada y luego la silueta de las sierras chatas que siguen hacia la Rioja y, como siempre, la vista de estos campos era como la de trozos de tela recortados en verde, marrón y amarillo: un patch work de tonos distintos que esta vez se me antojaron piezas de un enorme tangram, ese juego chino en el que hay que formar figuras con siete piezas: cinco triángulos, un cuadrado y un rombo, con las que pueden hacerse muchas figuras: pajaritas, elefantes, conejos, monjes, casas, pagodas, patos, jarrones, o también simples formas geométricas, figuras puramente abstractas, combinaciones que se van sumando: parece que se han hecho ya más de 900 figuras con este juego que la leyenda atribuye a un sirviente de un emperador chino que rompió un valioso mosaico y al no poder rehacerlo se dio cuenta de que con las piezas rotas podía componer un sinfín de figuras nuevas; un pequeño puzle que tiene, a su vez, algo de ilimitado; un rompecabezas capaz de abrir la mente de un niño a las formas, la percepción y el espacio y espolear su creatividad en la misma medida que la puede quitar una pantalla que se lo da todo hecho, así que mientras contemplaba el tangram de los campos verdes, pardos y amarillos; los triángulos, cuadrados y rombos esparcidos en el paisaje, pensé que era sin duda con las piezas gastadas del año que acaba, con los platos rotos y los restos de la batalla, con aquello que tenemos a nuestro alcance, a base de paciencia e imaginación, con lo que hay que componer el rompecabezas de los días, ir armando el nuevo año, casar las piezas una y otra vez, construir una y otra cosa, y guardarlas luego como en el tangram en un cuadrado en su caja, donde descansan.

lunes, diciembre 31, 2018

Homero y fin de año

|

| El escritor Alberto Manguel |

lunes, diciembre 17, 2018

En Biriatou

I

|

| Iglesia de Biriatou |

II

|

| El escritor Jorge Semprún |

viernes, noviembre 23, 2018

Un Freud cervantino

Voy

a la charla de Villacañas sobre Freud en el ciclo de Filosofía. Me siento

delante, como siempre. En primera fila.

La causa freudiana, en realidad, nunca me ha sido ajena.

La intervención de Villacañas, en contra de lo

que suele ser habitual, no toma

distancia ni se excusa; no comienza poniendo todo tipo de cautelas sobre Freud,

aclarando que es de otra época y que ya no está vigente, como se pretende ahora. Al revés, le otorga un

valor muy grande para la filosofía, a pesar de no ser precisamente un filósofo,

sino más bien -así se presenta él siempre-

un científico, alguien que

desconfía de la importancia que la filosofía da al pensamiento, de esa

tendencia neurótica a controlar el mundo con el pensamiento.

El

espacio que abre Freud, viene a decir Villacañas, es muy fértil. El programa de Freud, a su juicio, sería

trabajar y amar. El suyo es, ante todo, un discurso racional, que opera

mediante la lógica.

Siempre

se ha puesto a Freud en la estela que

viene Nietzsche y Shopenhauer, pero

Villacañas lo ve más en relación con Husserl, en cuanto Freud hace una

fenomenología, una descripción de hechos: los sueños, los lapsus, el humor, de

los que extrae consecuencias, sin mediaciones conceptuales. También con Darwin, en cuanto el mismo Freud

habla de las tres revoluciones copernicanas que, según Villacañas, suponen un

doble movimiento: de humillación y enseguida también de autoafirmación. Está la

propia revolución de Copérnico: la tierra

ya no es el centro del universo, sino una piedra perdida en un espacio casi

infinito; no el espacio privilegiado

donde se desarrolla la salvación, sino un planeta más. Está, después, la revolución propia de Darwin: el hombre no es una creación divina,

sino la consecuencia de un proceso evolutivo

a partir de un animal. En la última revolución, la de Freud, el hombre, que

tras las dos humillaciones anteriores al menos tenía su individualidad y su

razón, se convierte en alguien que no es dueño de su propia casa, que responde

a una lógica que no conoce y le domina. No es transparente a sí mismo, no puede

conocerse de forma inmediata. Se trata del inconsciente, pues.

El hombre que Villacañas ve en la obra de Freud es el hombre en riesgo, sujeto a pulsiones contradictorias, también a las más letales; el hombre que puede malograse, que puede regresar a estadios anteriores: todo es frágil, todo puede derrumbarse. Las conquistas que creemos establecidas: la dignidad humana, el concepto de igualdad, de justicia, en dos generaciones pueden perderse para siempre.

El hombre que Villacañas ve en la obra de Freud es el hombre en riesgo, sujeto a pulsiones contradictorias, también a las más letales; el hombre que puede malograse, que puede regresar a estadios anteriores: todo es frágil, todo puede derrumbarse. Las conquistas que creemos establecidas: la dignidad humana, el concepto de igualdad, de justicia, en dos generaciones pueden perderse para siempre.

El ser humano, lee Vilacañas en Freud, es un ser improbable, el más

débil, el que se puso en pie en la sabana a merced de los depredadores y se

salvó solo por los recursos culturales, por el lenguaje. Es lo que expresa

el mito de Prometeo (el mito recoge una verdad muy antigua, es la prueba de que

nada se olvida), que en el reparto de dones por los dioses el hombre llegó

tarde y ya solo pudieron darle el lenguaje, bien poca cosa. El hombre, simplifica a mi juicio Villacañas, es un ser

sometido a la angustia del nacimiento, al trauma de ahogarse hasta

que rompe a respirar por su cuenta, y que

no quiere volver a ella. Por eso todo lo que le ponga a resgurado de esa

angustia lo adoptará. Se protegerá en la repetición. Se defenderá con el escudo

del símbolo. La característica fundamental del ser humano sería la

prematuración, por eso necesita de un útero artificial, social, muy potente.

Por eso es tan frágil. La apuesta para Villacañas sería por la palabra frente a la mera

pulsión, por la construcción de un superyó operativo, viene a decir.

Si

Freud es científico, si se reclama de la ciencia, le pregunto, cómo es que hoy

está en el ostracismo y sea, como él ha dicho, un perro olvidado en la propia

universidad. Qué paradoja que, tras la hipótesis fecunda de inconsciente, el

sujeto actual de la ciencia viva de espaldas a él, ciego, que la ciencia

funcione con un sujeto racional transparente a sí mismo y que no sabe nada de no

ser dueño de su pensamiento.

Es

así, dice él, y cree además que en la medida que no se reconozca el

inconsciente, no cabe esperar nada bueno, se va a la omnipotencia y la falta de

límites, al desconocimiento de la palabra. Sólo la modestia de sabernos goberanados

por el incosciente nos podría salvar de

la pulsión de muerte.

Habría

a su juicio que abogar por un camino cervantino, en cuanto don Quijote, que

Freud leyó de joven -incluso creó una academia española con un amigo- es un

buen ejemplo: un hombre con un potente superyo, que persigue por tanto grandes

ideales, pero capaz de soportar siempre la adversidad y a quien los golpes de la vida no

le hacen caer en el cinismo de la desesperanza.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)